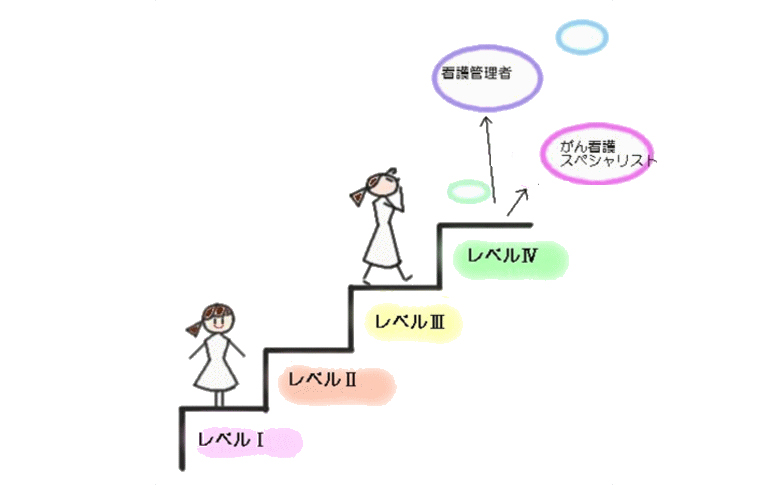

| ラダーレベル | レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | レベルⅣ | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 大目標 | 基準に沿って、あるいは部分的に指導を受けながら看護を実践する | 自立してほぼ一人で看護を実践する |

|

| ||

| 教育計画 レベル | レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ-1 | レベルⅢ-2 | レベルⅣ | |

| 目的 | がんセンターにおける看護の基本を習得する | 受け持ち看護師として患者を看護する能力を習得する |

|

|

| |

| 目標 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| ||

|

|

|

|

| ||

|

|

|

|

| ||

| 学習形態 |

|

|

|

|

| |

| 研修項目 |

|

|

|

|

| |

| ラダー レベル | 教育 計画 レベル | 研修名 | 内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| レ ベ ル Ⅰ | レ ベ ル Ⅰ | 採用時研修1 | 病院の運営と職員の服務、医療安全対策、情報管理、看護部の方針と教育計画、看護実践に必要な知識と技術 | 令和7年4月新規採用者 |

| 採用時研修2 | 手術療法・放射線療法・化学療法と看護、フィジカルアセスメント、電子カルテ操作、輸血の取り扱い、クリニカルパス、麻薬管理 | 令和7年4月新規採用者 | ||

採用時研修3 | 死亡時の家族対応 | 令和7年4月新規採用者 | ||

| 看護過程、記録 | 看護過程とは 事例を通した看護過程の展開演習 看護記録とは | 令和7年4月新規採用者 | ||

| 身体的拘束最少化 | 身体的拘束最少化について テンプレート記録について 診療報酬について | 令和7年4月新規採用者 | ||

| 褥瘡 | 褥瘡ケア | 令和7年4月新規採用者 | ||

| 緩和ケア インフォームドコンセント | 緩和ケア 疼痛と看護 インフォームドコンセント | 令和7年4月新規採用者 | ||

| 医療安全と 問題解決 | 目標の中間評価 | 令和7年4月新規採用者 | ||

| 医療安全に関する事例検討 (問題の明確化と対策の検討) | 令和7年4月新規採用者 | |||

| 接遇 | 接遇 | 令和7年4月新規採用者 | ||

| フォローアップ | 座談会 | 令和7年4月新規採用者 | ||

| 座談会 | 令和7年4月新規採用者 | |||

| メンタルヘルス① | 令和7年4月新規採用者 | |||

社会人基礎力 | 令和7年4月新規採用者 | |||

ネーザルハイフロー | 令和7年4月新規採用者 | |||

| メンタルヘルス② | 令和7年4月新規採用者 | |||

| 看護技術① | 令和7年4月新規採用者 | |||

| 看護技術② | 令和7年4月新規採用者 | |||

| ポートフォリオ(まとめ) 座談会 | 令和7年4月新規採用者 | |||

| 多重課題① 座談会 | 令和7年4月新規採用者 | |||

| 多重課題② 座談会 | 令和7年4月新規採用者 | |||

| レ ベ ル Ⅱ | レ ベ ル Ⅱ | 受け持ち看護師の役割 | 受け持ち看護師の役割 | 入職2年目看護師 |

| 看護過程 | ||||

| コミュニケーション技術 | ||||

| 看護倫理 | ||||

| 家族看護 | ||||

| ケースレポート | ケースレポートと看護理論 | 入職2年目看護師 及び 希望者 | ||

| ケースレポートの具体的方法 | ||||

| 予演会 | ||||

| 発表会 | ||||

| 看護観 自己の看護観についてグループワーク | ||||

| <院内公開講座> 創傷管理 | 創傷ケア | 入職2年目看護師 及び 希望者 | ||

| <院内公開講座> フィジカルアセスメント (基礎編・実践編) | フィジカルアセスメント(基礎編) 呼吸・循環・体温① | 入職2年目看護師 及び 希望者 | ||

| フィジカルアセスメント(実践編) 呼吸・循環・体温② | ||||

| <院内公開講座> 感染対策 | 感染対策(ラダーレベルⅠ) | 入職2年目看護師 及び 希望者 | ||

| <院内公開講座> 医療安全 | 医療安全(ラダーレベルⅠ) | 入職2年目看護師 及び 希望者 | ||

| フォローアップ | GW | 入職2年目看護師 及び 希望者 | ||

| レ ベ ル Ⅲ | レ ベ ル Ⅲ | 1 | 勤務帯リーダーの役割 | リーダーシップ理論とリーダーの役割、業務 | 入職3年目看護師 及び 希望者 |

| ファシリテーションとカンファレンス 緊急事態、事故発生時の対応と分析 *リーダー体験と評価 | ||||

| 看護過程の復習(患者参加型の看護、アセスメント、評価・修正の指導) | ||||

| がんサバイバーシップ | ||||

| コミュニケーションの技術(アクティブリスニング、コーチング) | ||||

| がん相談支援センターの役割機能と社会的資源の活用 | ||||

| プリセプターの役割 | 人材育成について | 入職3年目看護師 及び 希望者 | ||

| プリセプターの基本的役割 | ||||

| プリセプティとの関係の構築 | ||||

| <院内公開講座> 医療安全 | 医療安全(ラダーレベルⅡ) | 入職3年目看護師 及び 希望者 | ||

| <院内公開講座> 感染対策 | 感染対策(ラダーレベルⅡ) | 入職3年目看護師 及び 希望者 | ||

| レ ベ ル Ⅲ | 2 | 勤務帯リーダーの実践 | 部署内の問題の共有と解決すべき問題の明確化 ストレスマネージメント | 初めてリーダーの役割を担う看護師 及び 希望者 | |

| 問題の解決に向けた方法の検討 | ||||

| 問題の解決に向けた実践の中間評価 | ||||

| 問題解決の評価 | ||||

| プリセプターの実践と フォローアップ | 情報の共有 | プリセプター実践者 | ||

| 問題点の明確化 | ||||

| 解決方法の検討と実践 | ||||

| キャリアップデザイン | キャリアアップの道筋を提示 | 入職4年目看護師 及び 希望者 | ||

| 看護観 | リーダーとしての看護観の共有 キャリアアップに関する考えのまとめ | 入職4年目看護師 及び 希望者 | ||

| <院内公開講座> 感染管理 | 感染管理(ラダーレベルⅢ) | 入職4年目看護師 及び 希望者 | ||

| <院内公開講座> 医療安全 | 医療安全(ラダーレベルⅢ) | 入職4年目看護師 及び 希望者 | ||

| レ ベ ル Ⅳ | ||||

| レ ベ ル Ⅳ | 看護管理 | 中堅看護師としての自分と向き合う 組織とマネジメント リーダーシップとマネジメント 自分がしたい看護の意識化 | 入職4年目以上の看護師 及び リーダーを実践している希望者 | |

| 看護教育 | 教育とは 指導上の問題の原因 問題解決の方向性の検討 | 入職4年目以上の看護師 及び リーダーを実践している希望者 | ||

| <院内公開講座> 医療安全 | 医療安全(ラダーレベルⅣ) | ラダーレベルⅢ以上の看護師 | ||

| <院内公開講座> 感染対策 | 感染対策(ラダーレベルⅣ) | ラダーレベルⅢ以上の看護師 | ||

| <院内公開講座> 医療安全 | 医療安全(ラダーレベルⅤ) | ラダーレベルⅣ以上の看護師 | ||

| <院内公開講座> 感染対策 | 感染対策(ラダーレベルⅤ) | ラダーレベルⅣ以上の看護師 | ||

| 全 看 護 職 員 | が ん 看 護 | 基礎とスキルアップ | リエゾン 心へのアプローチ | 希望者及び院外の看護師 |

| 緩和ケア:ELNEC-J (1回/年) | 入職3年目以上の看護師 及び院外の看護師 | |||

| 化学療法 | 希望者及び院外の看護師 | |||

| 緩和ケア | 希望者及び院外の看護師 | |||

| アピアランスケア | 希望者及び院外の看護師 | |||

| AYA世代 がん患者支援 | 希望者及び院外の看護師 | |||

| 放射線療法 | 希望者及び院外の看護師 | |||

| 手術療法 | 希望者及び院外の看護師 | |||

| 遺伝性腫瘍 | 希望者及び院外の看護師 | |||

| 看 護 実 践 | 看護実践に役立つ内容 | 人工呼吸器と肺理学療法 | 希望者 | |

| 排泄管理 | 希望者 | |||

| 接遇 | 希望者 | |||

| コ | ス 研 修 | 専 看 | 倫理コース | 入職5年目以上 | |

| 臨床推論コース | 臨床推論 | 希望者 | ||

| 管 理 | 看護管理 | 看護管理 | マネジメントラダーレベルⅠの 対象者 | |

| 全 看 護 職 員 | 研 究 発 表 | 研究発表会 | 院外研究発表報告会 | 希望者 |

| 研 修 報 告 | 長期研修報告会 | 長期研修受講者の伝達講習 | 希望者 | |

能 研 | ラダー別研修 | |||

| 役 職 ・ 役 割 別 | 教育担当者研修 | 新人看護職員研修ガイドラインにおける教育担当者の役割 | 令和7年度新たな教育委員 | |

| 教育委員 | ||||

| 看護師長・副看護師長研修 | 人事評価制度 業績評価シート 能力評価シート | 看護師長 副看護師長 | ||

| 収支報告書の数値 収支と病床利用率 | 看護師長 副看護師長 | |||

| 人材育成 目指すべきリーダーとしての姿 | 看護師長 副看護師長 | |||

| 勤務帯リーダーレベルアップ研修 | 看護師のキャリアディベロップメントと自己評価 「勤務帯リーダー役割自己評価尺度」の概要 尺度の測定方法と解釈方法 課題の克服方法の検討 | 指定された受講生 | ||

| 第1回の測定結果と克服方法実践後の測定結果の比較 グループワークによる課題の克服状況の確認 新たな課題に対する克服方法の検討 | ||||

| プリセプター研修 | 新人看護職員研修ガイドラインにおけるプリセプターの役割 研修体制と計画の概要 チェックリストや目標評価の記載方法 ノンテクニカルスキル(基礎編)の概要 | 令和7年度プリセプター

| ||

| 看護助手研修 | 組織の理解 看護助手の役割 医療事故防止 感染防止 情報管理 清潔ケア、環境整備 | 看護助手 |

私は他の病院から移ってきましたが、基礎から研修を受けさせていただいています。

がん専門病院ということもあり、化学療法や放射線療法に不安がありましたが、基礎から学ぶことができ、業務に取り組みことができます。

私は入職2年目で、事例研究の研修に参加しています。自分たち看護を振り返り、今後の看護に活かせるよう学んでいます。月に1回の研修は、ふだんなかなか会えない同期の仲間と会える時間でもあり、楽しく学んでいます。

3年目研修では、プリセプターシップやリーダーシップなど、今後指導していく立場として学んでいます。 普段の業務のなかではまだまだ自分のことで精一杯な部分はありますが、後輩たちに的確なアドバイスができた時、自分自身は少しステップアップしてると実感しています。 研修で学んだことを活かし、今後も業務に取り組み、頼れる存在でありたいと思ってます。

3年目研修として、リーダー研修・プリセプター研修を受けてます。指導してくださるのは病棟で働いている先輩の看護師や師長さんです。内容も分かりやすく、事例を通しての講義や、同じ3年目の看護師の実体験や困っていること、疑問に思っていることなどを話し合うこともあります。質問しやすい雰囲気を作ってくれており、とても自分のためになり、学びやすく楽しい研修です。

当院看護部は、看護師個々が、看護専門職者としての責務を遂行するために必要な能力・がん看護に必要な能力の獲得・維持・向上を目的に、院内教育プログラムを立案・実施している。